偏 航

(北美中文作家协会《东西》会刊第139期,唐简约稿)

游轮

雾沈云暝中,万吨巨轮全速行进,如同一粒尘埃,寄寓进某场宏观角度的密宗仪式。海浪受虚光涂鸦,用胎息吐纳法梯叠着性别模糊的时空,营造出目标错乱的不安感,传染给首次乘坐游轮的我。

忆起一位友人,跨州旅行宁可驱车数日也不乘飞机,因为他曾效力空军多年,目睹的险情和灾难消磨了他对航空的信任感。这与很多幼教、儿医拒绝生育的现象雷同,人越了解事态,就越不敢轻举妄动,反倒是无畏的无知者勇于前仆后继。比如我,连有没有恐海症都不知道,全凭收藏过一曲与航海有染的后现代民谣,就贸然登上游轮。哲学家罗伯特·卡罗尔认为,理性判断应基于对所有相关证据的综合考量,可我们的很多判断都基于“易得性”。所谓“易得”,就是脑海里最先浮现的观点,这些观点通常来自于大众媒体或个人经验,而非客观事实本身——论据易得,论点自然有失偏颇。

为了摆脱对迷航的杞人之忧,我投身于各项游轮活动中。偏爱纸艺课,小小的方形纸,对角对折了许多次后,变成一个结构复杂的倒三角,削去两个顶角,再沿中线剜去一角,模拟出心的形状。将心交付,意味着磨掉棱角的妥协。

上次旅游已是五年前,思路的倒带声剥落着彰显距离的情节,恍若旧胶片密集划痕间明明灭灭的傀儡戏。身为人母后,时间便招安了我的自由,无论言论,行动,还是灵感。居所媾接公司,连成我纯净的航线,所以我格外珍视此次独行——靠长久谈判赢得的短暂减压租赁期。没有电脑,没有网络,没有手机信号,只有专属游轮的水蓝色圆珠笔和蝴蝶印花纸巾供我吮毫搦管,玩弄文字游戏,颅内回荡的潮音连绵迷幻,以曲线轨迹填补逻辑断带,企图完整一场非典型预谋。

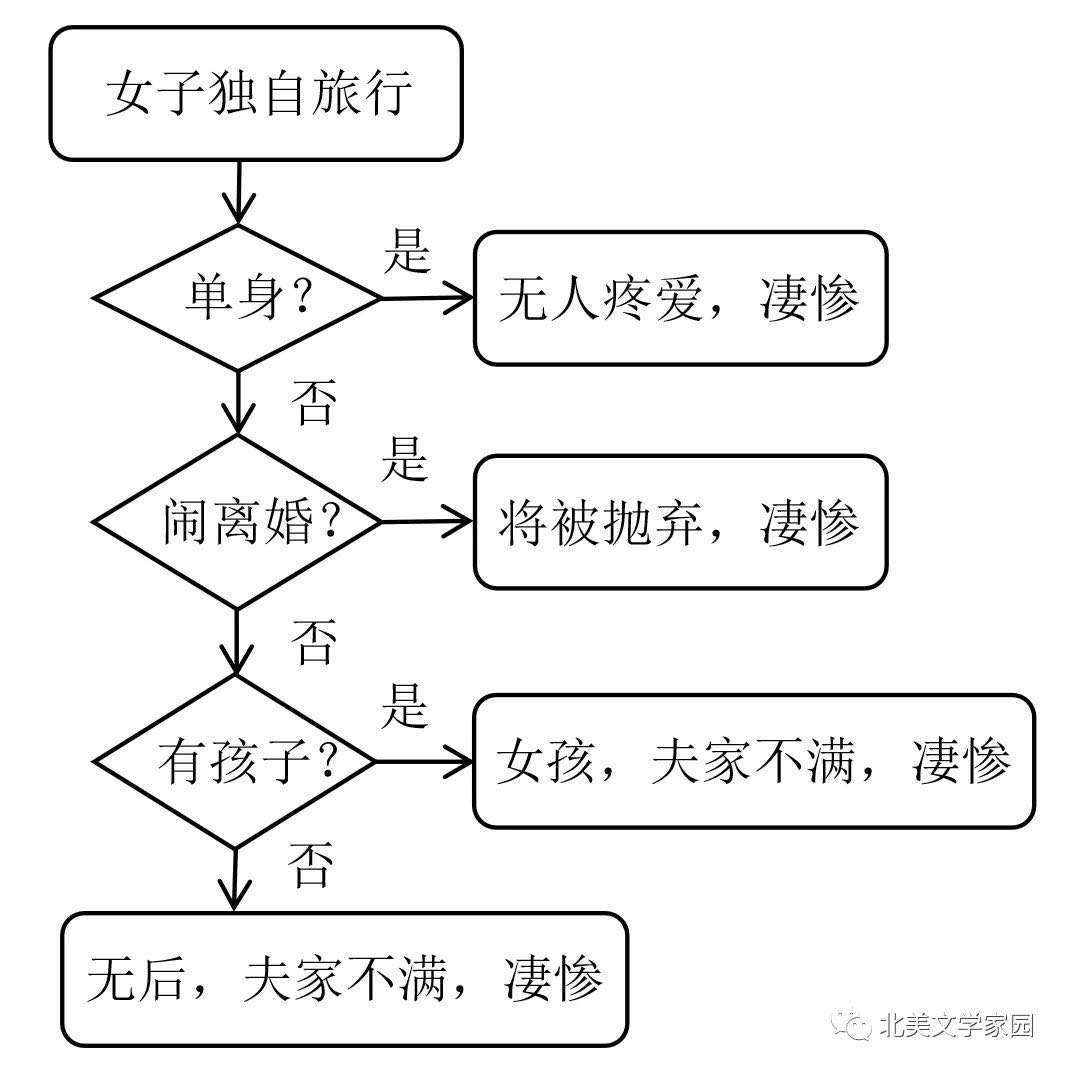

几天后,游轮上结识的一位太太,突然与我倾诉起自己婚内的苦楚来,细节生动到令我尴尬。我正暗自串联着开导词,不料她话锋一转:“你看我,多少年都挺过来了。婚姻,何尝不是妥协?你千万别因年轻气盛而仓促定夺。”我顿时陷入迷惑。细问才明白,原来她与几位同行长辈经过对我的观察和猜测,归纳出我的身世,流程图大致如下:

原来,无论何种流程,结局莫过于凄惨,这就是独行女子给人的印象?我喜不自胜的不含任何悲剧源头的无拘无束,莫名其妙沦为“易得性”的牺牲品。不过在斩获恻悯的同时,我也斩获了照顾:观众席前排零散的空位,小团体分享后富余的甜品,商榷过程中提供见解的优先权……一系列福利顺理成章寄生在我的特殊身份上,成为我务必直接回应所有曲折探询并默许答案充当茶余谈资的交换条件。暖流下是沙床还是暗礁?面对虚实难辨的怜孤惜寡,我无言,也无心怨言。

海蜃

海上经历有限的我,只在柏油路上目睹过海市蜃楼:前方路面化作粼粼波光,倒映着树木楼群,无论怎样加速前行都无法抵达。沙漠蜃景亦然,乔装成墓茔的绿洲引诱饥渴的徒步者放弃理智,孤注一掷,坚信希望就在前方,至死不渝。

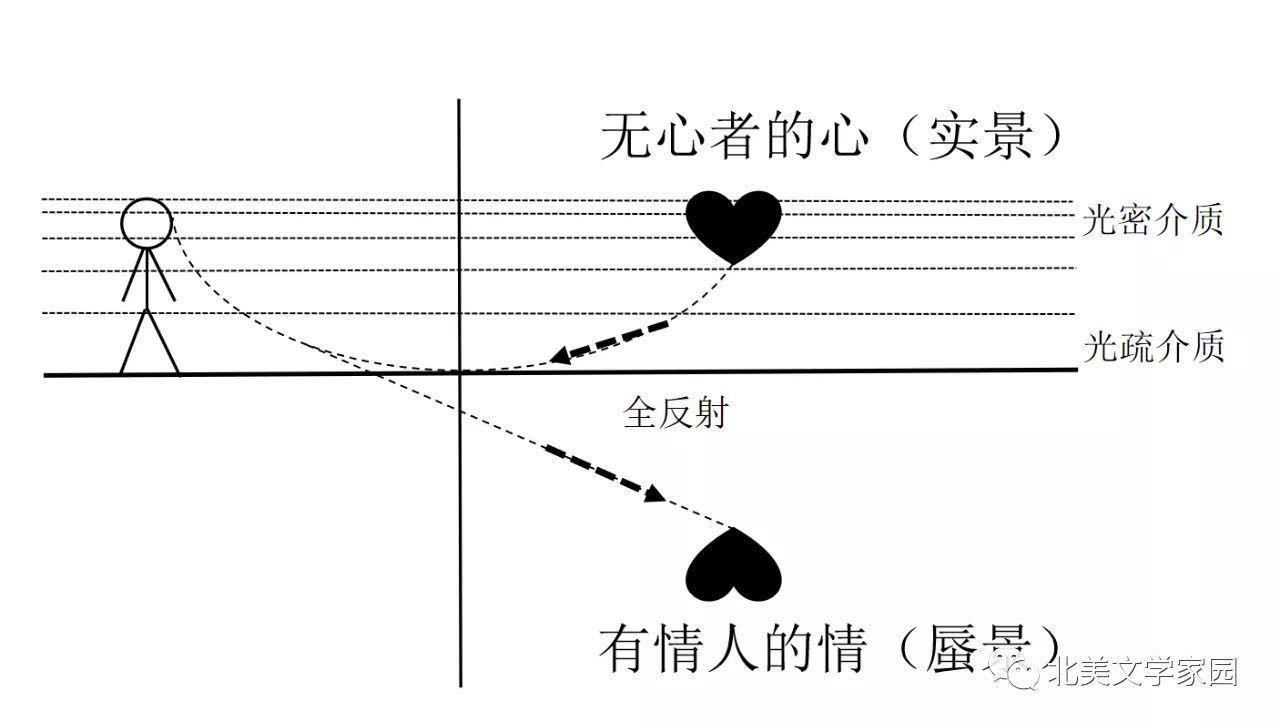

不叹息徒步者的无知,因为当我身临其境的时候,眼见为实带来的震撼也瞬间摧毁了烂熟于心的常识:海市蜃楼,源于靠近滚烫地面的空气受热膨胀形成光疏介质,使得来自于光密介质且入射角足够大的光产生了全反射。不责备徒步者的固执,因为我也做过扑火的飞蛾,去爱一个不可能的人。心重,重得超过与胸怀宽广度的合理比值,注定了我的密度远大于他。我向他发出的钝角暗示非但没能进入他的介质,还全反射回来,成为最美的海市蜃楼。我在虚景里看到瑶林深处华彩喷涌的秘咒,看到化百炼钢为绕指柔的法力,看到他不曾也不将有丝毫察觉的耀芒,还有,我自己的阴影。

阴影——妄想用障目之叶捍卫不可告人的深情,我悄悄收藏他的镜头。印象最深的一次是清明寂静的雨后,漫天流云璨绮,他轻靠白色大理石罗马柱翻阅彩印杂志,轩然霞举。我走向他,习惯性以一个瞟觑的时段粒度尽览颠覆心跳的英绚,然后垂下眼睑,竖起耳朵,缩短步幅,悠然离去。他细长淡漠的影子触到我的足尖,激起满腔想哭的温柔。他一如既往的沉默是复苏我的杜冷丁,也是我拒绝告白的理由。从未失联,只是彼此从不问候,我骗自己时过境未迁,我们之间增添的不过是更迭的季节。我远走异国,在孤军奋战中一次次幻想重裀列鼎,只为有朝一日他从别处看到我的名字,也许会花片刻想起我,只为有朝一日若我俩不期而遇,他也许会后悔当初的擦肩而过。我征战,即使螳臂当车也毅然亮剑,没人在乎我幼稚可笑的初衷,而我怎能不知,若自成君王,又何必渴望沉沦百世的封典?

所幸未曾失守,也不必担心玉斧修月。羞涩到自闭的性格增强了我的比热容,再炽烈的外压也很难篡改内部温度,即使泄露,也不过是单线日记簿上的只言片语,经过水色处理,便轻易渗入落霞七弦琴飘渺的音徽中:

《卑》

熬百夜,选千滴泪研墨

念万句诗,铭篆你

重逢前,全部

焚毁

……独奏渐近,高音区铜管随机列印强拍,《春之祭》启动不协和音程助燃舱内吧台的灯火,金发庄荷颔首微哂,递来一张倒扣的赌牌。红心?黑桃?哪颗是真心?时间,请等我答复。

海市蜃楼图解

浪

在甲板上凭栏俯瞰,很容易沉醉于被巨大船身激起的滚滚浪痕,仿佛水面下有一列飞鸟随行,时隐时现的白浪是它们翅稍的花纹。花纹浮起又落下,记录着行进路线的电磁波,在收敛与放纵的张弛中,预约下一个相位反转的极昼。

风声、主辅机运转声和水动力噪声带给我掩耳盗铃般的安全感,我不禁唱起歌。在与世隔绝的海面,我不必担心如何恰到好处地隐形于大地的平静,我隐形得太严谨太庄重,就连多年前永别至爱的时刻,都习惯性以平静的微笑掩盖心底最嘹亮的哭声,我足以撼动天堂的悲痛,终究只能化作他者瞳孔里飘零的花信风——夭逝,来不及以爱的名义。携带争议的爱,注定我的眷恋不属于大地,所有云淡风轻纯属伪造,唯有海上永不停歇的噪音,赐予我极度辽阔的自由。

而我深知自己同样不属于海,空气里浪的咸味给我警告。初中化学课老师将氯化钠水溶液倒入葡萄糖并颇有创意地称之为“甜咸配”,这种干扰甜味纯度的做法对我来说无疑是暴殄天物。为了同时保持身材和大量糖的摄取,我宁愿舍弃必需营养,甚至人体必需的盐。指甲上凹陷的横纹是我收获的惩罚之一,我不以为然,把它当成使用银粉炭黑指甲油的托辞。努力戒过糖瘾,却在断糖两周后,因为一颗我暗恋的人递来的心形巧克力全线崩溃,怀着不可抑制的憧憬与焦虑,我躲进阴暗狭小的壁橱,短时间内消灭了超过一磅的巧克力库存,当夜便因胃痛入院。我将脆弱的意志力归咎于自身莫须有的FTO基因变异。FTO基因凭借去甲基化作用调节代谢,它的变异会导致代谢失常,增加肥胖和糖尿病的几率。我知道糖的危害,也知道自己的作为,可再孤傲的智谋,也不敌命中注定的双螺旋结构,有时候,虚荣又怂恿我登上与本能抗衡的修罗场,以早衰者盛极一时的强势与英姿,遗世独立。

我在甲板上唱的歌曲名叫《狮子的许诺》,歌词讲述了一则孕育悬念的寓言:男孩陪伴已故祖母的幽灵散步后,鬼使神差踏进一座半截陷入沼泽的古老教堂。他沿悬梯盘旋而上,如同在DNA编译好的螺壳中攀爬,直到进退两难。墙壁上粘满胶状心脏,每颗都已受精于肮脏的蝌蚪。这时,一只石狮子许诺解救他,只有他答应永远不从它身边逃离。

也许每次救赎都意味着新的堕落,我克制着蔓草丛生的野心,侥幸绕过石狮子的陷阱和甲烷过剩的世俗标准,恣意客户化欲念的修辞格。我期待当所有迷殢抵达巴别塔断层边缘的时候,爱的美学,恰逢哗变。

海鸥

我对海鸥的印象源于中学语文课本上高尔基的《海燕》:“海鸥在暴风雨来临之前呻吟着,呻吟着,它们在大海上飞窜,想把自己对暴风雨的恐惧,掩藏到大海深处。”于是懦弱,成为海鸥的化名。后来观看电影《海底总动员》,里面上百只海鸥为抢夺一只小蟹狂呼“我的,我的”,接着又被英雄鹈鹕奈杰尔戏弄得丑态尽出,如此场景为海鸥的反派症候群平添了自私和愚蠢。一切符合心理学家洛钦斯提出的首因效应,主观意识受权改造客观事实,通过诡辩术将畸胎瘤嫁接到我的价值观上,任其生长。

直到多年后,海鸥才得以以中性词形式现身,它们高高盘旋于密歇根湖黄昏时分玄镜般通透的水面上,犹如逆光中骜岸的精灵。我与当地人打趣:“此处无海,何来海鸥?”对方回复:“你可以叫它湖鸥,只要它不介意。”我哑然,不在场者不介意,在场者何以介意?

旧金山阴冷的五月,驶向天使岛银灰色的双层渡船上,一只与船等速飞行的海鸥离我的脸近到难以想象,它的霜衣密针细缕,双翅平滑如机翼,黑眸透过七摄氏度的霞照施展法术……风声列列的间歇,我以为它控制了表针的轮转,试图引领远离神性的我,踱向另一重缓慢。

对海鸥形象的颠覆,要归功于一只经常出没于我家附近的居民。我身处内陆,方圆数十里无江无湖,连河都是涓流。它的单数存在,非常非常规。它来自何方?它能不能久留?它是不是海鸥王国里的许由?它有没有通向彻悟的地图?——尘寰难晓。它用僧袍色的羽翼在云端篆刻秘经,以幺弦孤韵对抗九宫十三调,它发射的音节凌厉不失浑雅,多变胜似饱满,弩箭离弦却涓滴不遗,声声挑衅百科丛书对它的定义:海鸥,群居于海域的鸥。

乐于定义者本无权定义,急于封口的句号绝非圆满,而是虚空。情感论坛上有位独身主义者慨叹:四海为家,不娶无子,无以尽孝。自责统治了通篇言辞,不知他是否留意众犬吠声中的一句质问:“你描述的是普世价值观,你的价值观呢?若二者一致,你为何会驶偏?若不同,你又为何不捍卫信念而是自轻自贱?”群体惯于为个体编织罟弋并冠名“归属感”,再将衍生物“自信”制成诱饵巧置其中,用来荒废尽可能多的翅膀。殊不知源于归属感的自信,正需要被抛弃,无视归属感的自信,才是无瑕的自信,这种自信并非归属某种文化,而是归属自我。

晚霞缓慢葬身于海的幽暗,游轮继续着魅惑视线的危险之旅。轰隆声中,似乎有许多静态生命从象形文里飞出,致力勾勒机械工业豢养的史前帝国。我的品德溶于夜的凝视,只剩半生回忆里,阴刻的骨骼。海风入侵触觉疆域的寒冷,我无法描述,就像我无法描述驻扎灵魂深处的影子被晨光吹散的边界。寒冷尽头幻化着无穷先兆与借口,初心握紧权仗,我随着我走,是我最远的奢求。

《时光隐者》,绘于旧金山天使岛,2015年